Brandenburg-Preußen - Meine Truppe

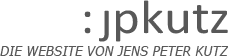

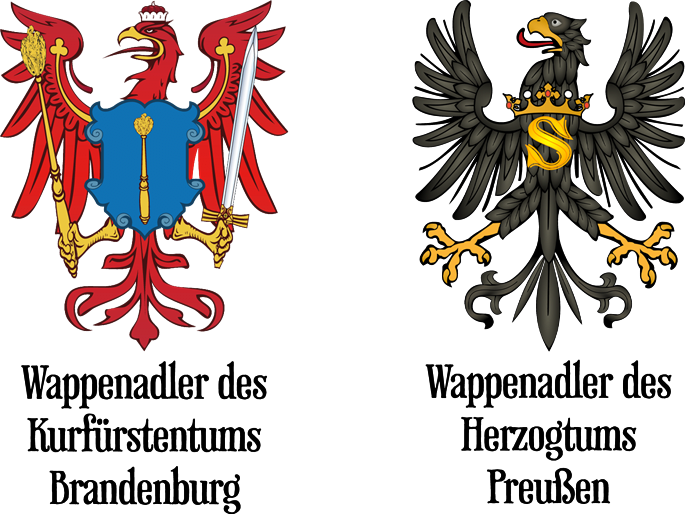

Unter dem "Großen Kurfürsten" Friedrich Wilhelm (1620-1688, reg. 1640-1688) wandelte sich Brandenburg-Preußen aus einem kriegsverwüsteten, politisch zersplitterten Territorialkonglomerat zu einer konsolidierten Militär- und Verwaltungsmonarchie mit eigenem außenpolitischen Gewicht. Ausgangspunkt war die innere Neuordnung nach dem Dreißigjährigen Krieg: Der Kurfürst stärkte die zentrale Verwaltung, brach ständische Mitbestimmung in Finanz- und Heeresfragen und baute ein stehendes Heer auf, das fortan innerer Ordnung und außenpolitischer Durchsetzung zugleich diente. Im Westfälischen Frieden von 1648 gewann Brandenburg strategische Reichsterritorien, darunter Magdeburg (als Administrator, später inkorporiert), Halberstadt und Minden sowie Teile Vorpommerns, während Stettin schwedisch blieb. Diese Zugewinne erhöhten das Gewicht im Reich, vertieften aber die Rivalität mit Schweden.

Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620-1688), gemalt von Govert Flinck (1615-1660), 1652.

© Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg

https://brandenburg.museum-digital.de/object/38729

Govaert Flincks Porträt des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg knüpft klar an die Tradition repräsentativer Feldherren- und Herrscherbilder an. Der Dargestellte füllt den Bildausschnitt nahezu aus und rückt nahe an den Betrachter heran. Dem Rang gemäß trägt er die Insignien der Kurwürde: einen Harnisch, darüber den Kurmantel und den Kurhut; in seiner linken Hand hält er das Zepter fest umgriffen. Hinter ihm öffnet sich ein Blick in einen wolkigen, blau getönten Himmel. Am rechten Bildrand steht eine Säule, die als Sinnbild für Standhaftigkeit gelesen werden kann, während eine reich verzierte Draperie zusammen mit der Architektur den höfischen Rahmen betont.

Die Militärreformen - verlässliche Finanzierung, Festungsausbau, Professionalisierung des Offizierskorps - waren das Fundament für eine flexible, nutzenorientierte Bündnispolitik. Im Ersten Nordischen Krieg (1655-1660) agierte Friedrich Wilhelm taktisch zwischen Schweden und Polen-Litauen. Die Schlacht bei Warschau 1656 brachte einen militärischen Erfolg der brandenburgisch-schwedischen Kräfte, doch die politische Ausbeute blieb begrenzt. Entscheidender war der Frieden von Oliva 1660: Brandenburg-Preußen erlangte die volle Souveränität über das Herzogtum Preußen und löste es aus der polnischen Lehnshoheit - ein diplomatischer Durchbruch, der die spätere Königserhebung seines Sohnes 1701 vorbereitete.

Im Schwedisch-Brandenburgischen Krieg 1674-1679 nutzte der Kurfürst die europäische Konstellation, in der Frankreich als Verbündeter Schwedens die Habsburger band. Das brandenburgische Heer errang 1675 bei Fehrbellin einen symbolträchtigen Sieg über schwedische Truppen, der seinen Ruf festigte und die militärische Schlagkraft demonstrierte. Operativ erfolgreiche Feldzüge in Vorpommern und gegen schwedische Garnisonen wurden jedoch durch französischen Druck und das europäische Mächtegleichgewicht im Frieden von Saint-Germain 1679 politisch begrenzt. Gleichwohl war Brandenburg-Preußen nun als Regionalmacht etabliert und Schweden im Reich nachhaltig geschwächt.

Diplomatisch balancierte Friedrich Wilhelm zwischen Nähe zu Frankreich, das Subsidien und Handlungsspielräume bot, und Loyalität zum Kaiserhaus, das im Reich institutionelle Rückendeckung sicherte. Diese pragmatische Politik zielte auf Sicherheit gegenüber Schweden und Polen, territoriale Konsolidierung und die Festigung der Souveränität in Preußen, ohne sich dauerhaft an ein Lager zu binden. Flankierend suchte der Kurfürst wirtschaftliche und maritime Optionen: Mit der Brandenburgisch-Afrikanischen Kompanie, der Festung Groß Friedrichsburg an der Goldküste und kurzzeitigen karibischen Stützpunkten signalisierte er Ambition und nutzte Handelschancen, auch wenn diese Unternehmungen begrenzt blieben. Innenpolitisch stärkten niederländische Expertise, Infrastrukturprojekte sowie die Aufnahme der Hugenotten durch das Edikt von Potsdam (1685) die fiskalische Basis und die militärische Leistungsfähigkeit.

Am Ende seiner Regierungszeit stand aus einem brüchigen Konglomerat eine integrierte Staatsmacht, deren Armee, Verwaltung und Finanzen eng verzahnt waren. Friedrich Wilhelm erreichte die völkerrechtliche Aufwertung durch die Souveränität in Preußen, sicherte territoriale Zuwächse und begründete den Ruf der Hohenzollern als Wehrstaat. Damit legte er die Grundlagen für den Aufstieg zum Königreich Preußen und zur europäischen Großmacht unter seinen Nachfolgern.

Mein brandenburg-preußsches Heer für By Fire and Sword habe ich vom Pantingservice Fernando in sehr guter "Showcase"-Qualität bemalen lassen. Die Kosten waren es wirklich wert, denn die Qualität ist exzellent!

Es ist vorerst noch eine kleine Scharmützel-Truppe, bestend aus den beiden Skirmisher-Sets aus dem Kickstarter, geeignet für Gefechte auf einer 120 cm x 120 cm Platte. Aber ich plane natürlich schon, sie zu einem größeren Heer auszubauen. Aktuell besteht die Truppe aus:

FOTOS FOLGEN IN KÜRZE!